Di Michele Savino

Quid concupiscam quaeris ergo? Dormire.

Marziale

Intervistato sul ruolo della pigrizia nella propria vita, Roland Barthes ebbe modo di notare, già nel 1979, come la vera pigrizia, nella sua forma filosofica di «non far nulla», sia completamente scomparsa dalle nostre vite, sostituita da un blando surrogato, da una pigrizia intermittente, costituita da una serie di diversioni e distrazioni dalle incombenze lavorative:

Bisognerebbe anche vedere che cos’è la pigrizia nella vita moderna. Ha notato che si parla sempre di un diritto agli svaghi ma mai di un diritto alla pigrizia? Mi domando del resto se da noi, occidentali e moderni, esista: non far nulla.

Anche persone che hanno una vita completamente diversa dalla mia, più alienata, più dura, più laboriosa, quando sono libere non fanno: «nulla»; fanno sempre qualcosa.1

Barthes allude all’ormai inflazionato concetto di tempo libero, che, come scrive Latouche, è solo apparentemente libero, perché, pur svincolandosi dalla sfera lavorativa, non riesce mai a sottrarsi alla sfera economica: quando non lavoriamo ci svaghiamo consumando servizi, mantenendo sempre attivo il modello mercantile dominante, o meglio alimentandolo in qualità di fruitori.

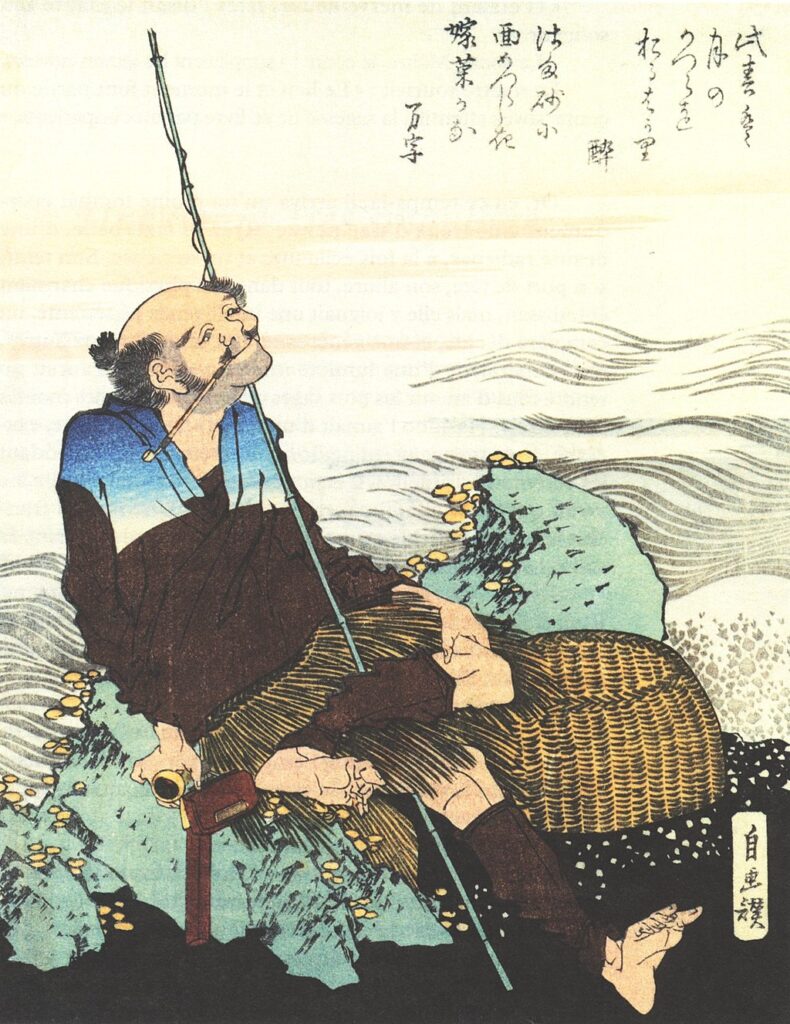

Ben altra cosa è la vera pigrizia, dove il soggetto smette di agire e si abbandona agli accadimenti, confidando nel corso universale degli eventi, in cui ogni cosa si realizza da sé; questa forma gloriosa di pigrizia è molto vicina alla celebre dottrina cinese della non-azione (wu wei), che nel Laozi costituisce la principale strategia adottata dal sovrano per governare:

Il principio della «non-azione» (wu wei) implica una concezione generale del mondo – inclusa la società umana – in quanto meccanismo, basato non tanto su attività individuali, quanto piuttosto su un processo che accade «di per sé» (ziran) o spontaneamente.2

La vera pigrizia, che consiste nel non fare per lasciar accadere, implica una forte svalutazione dell’azione umana e dell’individualismo in generale: non a caso nella nostra società egocentrica la saggezza della pigrizia è stata appunto sostituita dalla vanità del tempo libero, un tempo, questo, ancora sacrificato all’azione.

Il potere della pigrizia è un elemento ricorrente nella filosofia orientale, che vede in esso la possibilità per l’uomo di affidarsi alla corrente ciclica dei mutamenti naturali; Roland Barthes cita infatti proprio una poesia Zen per suggerire quest’idea di pigrizia:

Seduto pacificamente senza far nulla

viene la primavera

e l’erba cresce da sola.3

Barthes nota come questa poesia presenti una frattura grammaticale, per cui il vero soggetto non è colui che siede pacificamente, bensì la primavera, alla quale egli cede il ruolo grammaticale scomparendo come soggetto:

Questa rottura di costruzione, voluta o no, indica bene che nella situazione di pigrizia il soggetto è quasi spossessato della sua consistenza di soggetto. È decentrato, non può neppure dire «io». Questa sarebbe la vera pigrizia. Arrivare, in alcuni momenti, a non dover più dire «io».4

La pigrizia implica una fiducia nella vita come azione spontanea, che, a seconda dei secoli e del contesto culturale, ha assunto le forme più diverse: dalla provvidenza divina del Vangelo, fino all’iconografia della Fortuna bendata che percuote i rami di un albero ricco di doni, distribuendoli capricciosamente agli uomini sottostanti.

L’azione è conseguenza di una necessità, un desiderio, una mancanza; la pigrizia ci insegna invece a uscire dal ruolo illusorio di artefici del nostro destino, per consentire fiduciosi a quest’ultimo di lavorare per noi.

Note